教育や医療の現場のセラピードッグ

今日ではセラピードッグという言葉や存在は広く知られるようになり、学校や病院などの場で子供たちが犬と交流することで様々なメリットが得られることが分かっています。

セラピードッグは子供の心を落ち着かせ、幸福感を高めストレスを軽減する効果をもたらすと言われています。また子供たちに自信を持たせることや、学習や治療へのモチベーションを高めることも知られています。

このように訓練を受けた犬が教育や医療の現場に参加することには大きなメリットがあるのですが、同時にいくつかのリスクや問題もあります。

犬に対してアレルギーがある人がいる場合にはセラピードッグは同席できません。また病院などでは人と動物の両方が感染する可能性のある病気がひろがるリスクもあります。犬の福祉についても考慮が必要で、犬の適性やセラピーの対象者によっては犬の精神的ストレスや疲労が過重になることがあります。医療現場などでの頻繁な身体の消毒も犬の健康への負担が懸念されます。

セラピードッグとロボットペットを比較

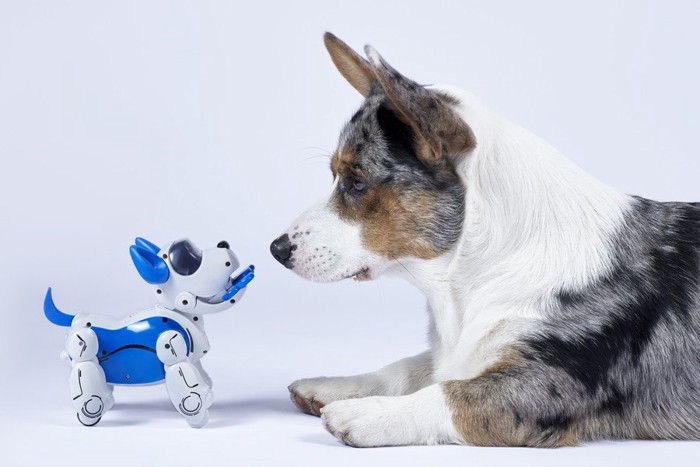

上記のような問題を受けてセラピーロボットはセラピードッグの代替になり得るか?というテーマでの初期段階の研究として、イギリスのポーツマス大学などの心理学の研究者がセラピードッグとセラピーロボットを比較するためのリサーチを行い、その結果が発表されました。

リサーチに使用されたロボットは『MiRo-E』というロボットと人との相互作用やロボットセラピーのために開発されたペット型ロボットで、現在すでに多くの大学で研究に用いられたり様々な教育現場で使用されているものです。

MiRo-Eは触覚、視覚、聴覚センサーを搭載していて生きている動物のように人や物の動きを目で追ったり、耳や目、頭を動かしたり、音に反応したり、自分から何かに近寄っていくことができます。また尻尾を振ったり、ライトの色、声の出し方で気分を表すこともでき、乱暴に扱われると嫌な気分になるそうです。

こちらはロボットペットのMiRo-Eの紹介動画です。

研究チームは本物のセラピードッグ2匹とロボットペットMiRo-Eを連れてある一般的な中学校を訪問し、11〜12歳の生徒たちとの交流を持ちました。セラピードッグは3歳のプードル×ジャックラッセルのミックス犬と12歳のラブラドールで、どちらもセラピードッグ専門のチャリティ団体に所属している犬です。

参加した生徒は34人で、実際の調査の1週間前に犬について、およびロボットが出来ることや触れ合い方についての注意や説明を受け、触れ合う時間が与えられました。

本番の調査では、生徒たちはそれぞれ1人ずつセラピードッグ(2匹のうちどちらか1匹)と遊ぶ時間、セラピーロボットと遊ぶ時間を5分ずつ、別々の日に持ちました。セッションにはセラピードッグのハンドラーと研究者も立ち会い、観察のためのビデオ撮影も同時に行われました。

セッションの前、生徒たちは性別や犬を飼っているか、家にロボットがあるかなどの質問に加え、犬やロボットをどのように捉えているかについての質問(犬/ロボットには感情があると思うか、など)についてのアンケートに答えました。また、セッションの前後両方で、感情を表す言葉のリストからその時の気分を表す言葉を選ぶアンケートも行われました。

ロボットと触れ合った生徒たちの反応

生徒たちがセッションの前後に記入したアンケートの回答と、実際のセッション中の行動が比較分析されました。

生徒たちがセラピードッグとロボットを撫でた時間はどちらもほぼ同じくらいでした。しかしおもちゃを使ったりして関わりあった時間はロボットとの方が長かったことが分かりました。

セッション前の質問で「犬が好き」と答えた生徒の方が多かったにも関わらず、実際にセラピーロボットと触れ合った後には生徒たちの反応は非常にポジティブで、犬とロボット両方のセッションを楽しんだことが観察されました。また、セッション後のアンケートでは、ロボットとのセッション後でより多く、感情を表すポジティブな言葉が多く選ばれていたそうです。

研究者はこの結果を受けて「今回のリサーチは小規模なものではあるが、ペット型セラピーロボットは従来の動物介在療法の有望な代替手段として使用できる可能性を示している」と述べています。

まとめ

イギリスで子供たちを対象にしてセラピードッグとセラピーロボットとのセッションを行いセッション中の行動観察やアンケートによる調査を行ったところ、セラピーロボットに対してもポジティブな結果が得られたというリサーチ結果をご紹介しました。

セラピードッグなど動物介在療法では、人間側から見たポジティブな効果ばかりが取り上げられがちですが、犬とハンドラーの養成のための時間とコストや犬の福祉などについてデメリットがある可能性はあまり一般に知られていません。

高性能なロボットは高価に見えても、衛生や安全面のリスク、継続して使用できることを考えると本物の犬よりもコストパフォーマンスが高いという意見もあります。教育や医療の現場で、今後ペット型のロボットが増え、ロボットセラピーが増えて行くかもしれませんね。

《紹介した論文》

Barber, O., Somogyi, E., McBride, A.E. et al. Children’s Evaluations of a Therapy Dog and Biomimetic Robot: Influences of Animistic Beliefs and Social Interaction. Int J of Soc Robotics (2020).

https://www.miro-e.com

《Miro-Eの公式サイト》

https://www.miro-e.com

紹介されている論文では、犬とよりもロボットとの方が生徒たちが触れ合う時間が長かったのは、犬よりもロボットの方が自分から生徒たちにアプローチをしたり生徒たちからの触れ合いに対してポジティブに反応したことが多かったかもしれないと推測しています。この調査は協力を希望した生徒だけが対象であり、楽しかったかどうかとセラピーの効果や相互的なふれ合いの関係について更なる研究が必要なこと、ストレスの軽減についてはロボットはどのような効果を持つか、ロボットの触り心地とセラピーの効果との関係についてもさらに検討する必要があるとしていますが、本記事で紹介されている通り、犬による動物介在療法に代わりロボットによる介在療法を用いることができる可能性を示していると研究者らは述べています。