犬にも七五三があることをご存知でしたか?

近年、愛犬は家族の一員という考え方が広く浸透し、その健康や長寿を願う特別な儀式として「犬の七五三」が注目されています。人の子どもの成長を祝う七五三と同様に、愛犬のためにご祈祷を行う文化が広まっており、全国にはペット同伴での参拝やご祈祷を温かく受け入れてくれる神社が存在します。

これは、愛犬との絆をより一層深め、大切な思い出を作る絶好の機会となるでしょう。

犬の七五三をする意味

犬の七五三では、神社の神職が愛犬のために祝詞(のりと)を奏上し、健やかな成長と長生きを神様にお願いします。

祝詞とは、神様への願いや感謝を伝えるための言葉です。この特別なご祈祷を通じて、飼い主の切なる願いを神様に届けます。単なるイベントではなく、愛犬の幸せを心から願う厳かな儀式です。

犬の平均寿命が延びている現代において、一日でも長く元気にそばにいてほしいと願うのは、全ての飼い主共通の想いです。

七五三という節目に、これまでの成長への感謝と、これからの未来への健康を祈願することは、飼い主にとっても愛犬にとっても、かけがえのない時間となります。

儀式を通じて、改めて愛犬への愛情を確認し、共に過ごす日々の大切さを実感できるでしょう。

犬の七五三はどんな事をするの?

犬の七五三当日は、飼い主にとっても愛犬にとっても特別な一日です。一般的には、記念撮影から神社でのご祈祷まで、人の七五三に近い流れで進みます。ここでは、その日の主な過ごし方をご紹介します。

記念の晴れ着で写真撮影

七五三の醍醐味の一つが、可愛らしい晴れ着での記念撮影です。犬用の紋付き袴や華やかな振袖、被布(ひふ)などがレンタルできたり、販売されたりしています。こうした衣装を身にまとった愛犬の姿は格別で、一生の宝物になるでしょう。

写真スタジオやドッグラン、景色の良い公園などで、プロのカメラマンに依頼したり、飼い主自身が撮影したりして、特別な日の姿を写真に残します。

神社でのご祈祷

当日のメインイベントが、神社でのご祈祷です。予約した時間に神社へ向かい、受付を済ませます。ご祈祷では、神職が愛犬の名前を読み上げ、健康と長寿を祈願してくれます。飼い主も愛犬の隣で静かに頭を下げ、共に祈りを捧げます。この時間は、愛犬の存在に感謝し、その幸せを願う神聖なひとときです。

お守りや犬用の千歳飴の授与

ご祈祷の後には、犬用のお守りや絵馬、そして犬が食べられる素材で作られた「千歳飴」を授与されることが多くあります。お守りは、普段使う首輪やリードにつけてあげることで、愛犬を災いから守ってくれるとされています。千歳飴の代わりに、ボーロやクッキーといったおやつを授与する神社もあり、これもまた嬉しい記念品となります。

犬の七五三の開催時期はいつ?

犬の七五三を行う時期に厳密な決まりはありませんが、一般的に人の七五三と同じ時期に行われます。また、お祝いする年齢についても、犬ならではの考え方があります。

一般的な開催時期

人の七五三と同様に、10月から11月にかけてが最も一般的なシーズンです。特に11月15日は「七五三の日」とされており、この時期に合わせてご祈祷を行う飼い主が多く見られます。

ただし、この時期は神社が大変混雑するため、あえて時期をずらして、気候の良い春や秋にゆっくりとお祝いするケースも増えています。神社の多くは通年でペットのご祈祷を受け付けているため、愛犬の体調や予定に合わせて柔軟に計画を立てることが可能です。

犬の年齢の数え方

七五三のお祝いをする年齢は、人の場合と同様に3歳、5歳、7歳が一般的です。年齢の数え方には「満年齢」と「数え年」の二つがあります。「満年齢」は生まれた日を0歳とし、誕生日を迎えるごとに1歳年をとる数え方です。

一方、「数え年」は生まれた時点で1歳とし、元旦(1月1日)を迎えるたびに1歳年をとります。どちらの数え方でお祝いしても問題ありませんが、伝統的な儀式であることから数え年で行う方もいます。

3歳・5歳・7歳の意味合い

お祝いする年齢には、それぞれ意味が込められています。

3歳は、子犬期を終えて少し落ち着きが出てくる時期への感謝と、これからの健やかな成長を願います。5歳は、犬にとって成犬期の中間地点にあたり、長寿への願いを込めてお祝いします。そして7歳は、シニア期に入る節目の年齢です。これまでの健康に感謝し、穏やかで幸せなシニアライフを送れるようにと祈ります。

犬種や性別によってお祝いする年齢を区別することは特にありません。

犬の七五三の注意点

大切な愛犬と晴れやかな気持ちで七五三を迎えるために、事前に知っておくべき注意点やマナーがあります。しっかりと準備をして、周囲に配慮しながら素晴らしい一日にしましょう。

神社でのマナーを守る

神社は神聖な場所であり、他の参拝者もいます。ペット同伴可の神社であっても、基本的なマナーは必ず守りましょう。境内では必ずリードを着用し、短めに持つことが大切です。排泄は事前に済ませておき、万が一のためにトイレシートや袋、水を携帯しましょう。

また、他の参拝者や犬が苦手な人に配慮し、むやみに吠えさせない、不用意に近づけさせないといった気配りも必要です。

事前に準備しておくべきもの

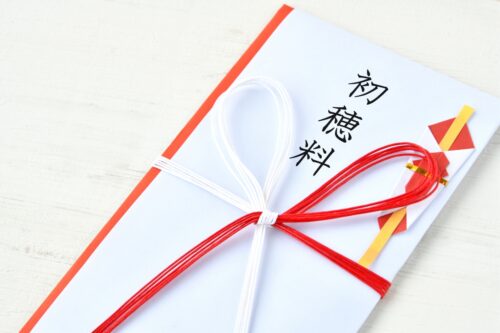

- 初穂料(はつほりょう)

- リード・首輪

- マナーパンツ・おむつ

- 飲み水と器

- おやつ

- トイレシーツや消臭スプレー

- ウェットティッシュ

当日に慌てないよう、持ち物は事前にリストアップしておくと安心です。

ご祈祷の際に神社へ納めるお礼である「初穂料(はつほりょう)」は、のし袋に入れて準備しておきましょう。

その他、リードや首輪、マナーパンツやおむつ、飲み水と器、おやつ、そして万が一の粗相に備えたトイレシーツや消臭スプレー、ウェットティッシュなどがあると万全です。

愛犬の体調管理

七五三当日は、慣れない衣装や場所で愛犬がストレスを感じてしまう可能性があります。特に、人や他の犬が多い場所が苦手なトイプードルやチワワなどの小型犬には、細やかな配慮が必要です。長時間の移動や拘束は避け、こまめに休憩を取りましょう。

当日の朝、愛犬の食欲や元気がない場合は無理をせず、日程を変更する勇気も大切です。何よりも愛犬の健康を最優先に考えましょう。

犬の七五三ができる全国の神社おすすめ5選

ここでは、犬の七五三のご祈祷を公式に受け付けている、全国のおすすめ神社を10箇所ご紹介します。予約方法やペット同伴のルールは各神社によって異なるため、必ず事前に公式サイトで確認するか、直接お問い合わせください。

市谷亀岡八幡宮(東京都新宿区)

ペットへのご祈祷の草分け的な存在として知られる神社です。ペット専用の祈祷待合室が用意されており、飼い主とペットが一緒に昇殿してご祈祷を受けられます。ペット用のお守りや絵馬の種類も豊富で、都心からのアクセスも良好です。

https://ichigayahachiman.or.jp/

武蔵御嶽神社(東京都青梅市)

標高929mの御岳山山頂に鎮座する、狼(大口真神)を眷属とする神社です。古くから「おいぬ様」として親しまれ、愛犬の健康や厄除けのご祈祷に多くの飼い主が訪れます。ケーブルカーもペット同伴で乗車可能です。

冠稲荷神社(群馬県太田市)

縁結びや子宝のご利益で知られますが、ペットのご祈祷にも非常に熱心な神社です。犬や猫だけでなく、様々なペットのご祈祷に対応しています。美しい社殿や季節の花々を背景に、素敵な記念写真を撮ることができます。

少彦名神社(大阪府大阪市)

大阪のビジネス街に位置し、「神農(しんのう)さん」の愛称で親しまれています。医薬の神様をお祀りしていることから、ペットの病気平癒や健康祈願に訪れる方が後を絶ちません。ペットと飼い主が一緒にご祈祷を受けられます。

筥崎宮(福岡県福岡市)

日本三大八幡宮の一つに数えられる格式高い神社です。境内でのペット同伴にはルールがありますが、事前予約をすればペットの健康長寿や厄祓いのご祈祷を受けることができます。ご祈祷後には、ペット用の木製お守りが授与されます。

まとめ

犬の七五三は、単なる流行やイベントではなく、愛犬のこれまでの成長に感謝し、これからの健康と長寿を心から願う、愛情にあふれた日本の新しい文化です。晴れ着をまとった愛犬の姿は、家族にとってかけがえのない宝物となり、神社での厳かなご祈祷は、愛犬との絆を再確認する貴重な時間となるでしょう。

しっかりとマナーを守り、周りへの配慮を忘れずに準備をすれば、きっと素晴らしい一日になります。ぜひ、お近くの神社を探して、愛犬との特別な思い出を作ってみてはいかがでしょうか。