犬の散歩の本来の目的とは?

昔は、犬の散歩といえば「排泄をさせるために行く」というのが当たり前でした。しかし、犬の散歩は排泄させることが目的ではありません。

ここからは、犬の散歩は本来どのような目的があるのかご紹介します。

運動して健康な体をつくるため

犬の散歩の目的として最もイメージしやすいのが「運動」でしょう。犬は室内で飼われている小型犬であっても外で運動させる必要があります。

運動を習慣づけていれば肥満予防や筋力アップになり、犬の健康な体を維持することが可能です。散歩量や時間はなどは犬種や犬の年齢によって変わります。おおよその目安は、運動量があまり必要でない小型犬であれば1日に1~2回15~20分程度、中型犬やテリア系の犬であれば1日2回30分程度。大型犬は1日2回、30分~1時間程度が理想とされています。

シニア犬や子犬は、長時間の散歩が負担になる可能性あるので愛犬に合わせて調節しましょう。愛犬を健康に長生きさせるためには、しっかり散歩させることがとても大切です。

外部からの刺激により気分転換ができる

犬の散歩は、ストレスの発散や気分転換も目的の一つです。野生時代の犬は野山を駆け回り、自然の匂いを嗅いで刺激をたくさん受ける生活をしていました。

ペットとして飼育されている犬のほとんどは室内で刺激の少ない1日を過ごしていますが、現代の犬にも走ったり色々な匂いを嗅ぎたいという欲求は残っています。そんな欲求を散歩をさせることで満たし、ストレスを発散させる必要があるのです。色々な匂いを嗅いだり地面の感触を楽しむことは犬にとってとても良い刺激になります。

犬は、程よい刺激を受け体を動かすことでストレスを発散させ、気分転換することができるのです。運動不足でストレスがたまると問題行動を起こすこともあるので、散歩はしっかり行いましょう。

飼い主との良好な関係を築くため

犬の散歩には、飼い主とのコミュニケーションという役割もあります。散歩をすることで飼い主は犬と良好な関係を築くことができます。

犬との関係を築くためにはただリードを持って歩くだけでなく、犬に話しかけたり、アイコンタクトを取りながら歩くことがとても大切です。散歩で飼い主が一緒に歩き、コミュニケーションを取りながら楽しい時間を過ごすことで、犬は飼い主のことをどんどん好きになっていくでしょう。

引っ張り癖のある犬であれば、しつけをすることから始めなくてはいけませんが、訓練も犬との大切なコミュニケーションになります。

犬の散歩中のおしっこはトラブルの原因になる!

ほとんどの犬は、散歩中におしっこするでしょう。しかし、散歩中のおしっこはトラブルの原因になる可能性があります。

近年では、飼い主のマナーを問う声も増えています。犬の散歩中のおしっこは、どんなトラブルになるのかご紹介しましょう。

臭いや汚れで近隣トラブルになる

散歩中におしっこをさせると、臭いや汚れによるトラブルが起きる可能性があります。犬がおしっこをした場所は臭いが残ったり汚れが染み付いてしまいますよね。

一度犬がおしっこをした場所には、臭いをたどって他の犬もおしっこをするようになるため、臭いや汚れは悪化しますしなかなか落ちにくくなります。もしそれが人の家の前や敷地内であれば、当然された側の人は不快に感じてしまい犬の飼い主との間でトラブルになることもあります。

条例や法律に違反してしまう

犬のおしっこや糞を公共の場に放置する行為は、次の法律に違反する場合があります。

- 軽犯罪法

- 廃棄物処理法

違反すると5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。マナーの悪い飼い主による犬のおしっこや糞の放置は多くの自治体で問題になっており、法律だけでなく条例でも禁止されることが増えてきています。

刑事的に罰せられることはほとんど無いようですが、犬のおしっこや糞が原因で民事裁判に発展したケースもあります。外で犬におしっこをさせて放置すると、法律違反や条例違反になる可能性があるということを知っておきましょう。

電柱や壁を劣化させてしまう

散歩中の犬のおしっこによって電柱や壁、標識などが倒壊してしまう恐れがあります。「あんな頑丈そうな物が!?」と驚いてしまいますが、犬のおしっこには尿素や塩分が含まれており、この成分がコンクリートや金属を劣化させてしまうのです。

犬はおしっこで縄張りを主張する習性があるため、同じ電柱や壁におしっこをかけてお互いの存在を主張します。長年に渡り多くの犬がおしっこをかけ続けることによって電柱などは劣化し倒壊に至ることも。

倒れた標識が近くにいた人に当たり、ケガをする事故も実際に起きています。犬のおしっこは周辺の環境に大きく影響を与えてしまうこともあるのです。

家で排泄させるための上手なしつけ方法

トラブルを回避するためにも、散歩中ではなく家の中でもおしっこできるようにしつけておくのがおすすめです。

「犬は外でおしっこできないとストレスになるのでは?」と心配になる人もいるかもしれませんが、しつけをしておけば大きなストレスになることはありません。また、家の中でおしっこをさせたほうが尿の色や量を把握でき、犬の健康チェックができるというメリットもあります。

外での排泄が習慣になっている犬でも、家で排泄するようにしつけすることは可能です。ここからは「犬が家の中でおしっこができるようになる上手なしつけ方法」をご紹介しますので参考にしてください。

ベランダなど外に近い環境から訓練を始める

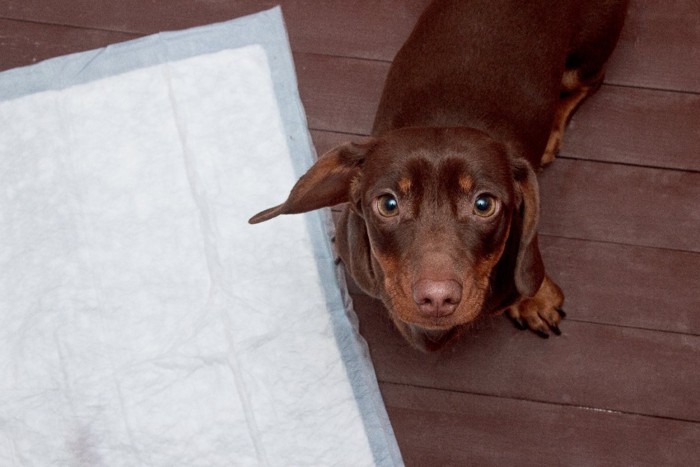

外でのおしっこが習慣になっている場合、まずベランダや自宅の前、庭などにペットシーツを敷いて外に近い環境で訓練を始めてみましょう。

犬は、外での臭いや地面の刺激によって尿意をもよおします。いきなり家の中で「ペットシーツの上におしっこをしろ」と言っても難しいのです。まずは外に近い環境にペットシーツを敷いておしっこをすることに慣れるよう練習しましょう。

ペットシーツに臭いをつけておく

どうしてもペットシーツにおしっこをしない犬は、おそらく足の裏の感触や臭いが気になるのでしょう。

土やコンクリートとペットシーツの感触や臭いは全く違うので、トイレができない犬の気持ちも理解できます。そんな時は、ペットシーツにあらかじめ犬のおしっこを付けておくと、臭いに刺激されて排泄するかもしれません。

おしっこは、愛犬のものでも他の犬のものでもどちらでも構いません。また、落ち葉や土をペットシーツにかぶせておくのも良い方法です。犬が落ち着いておしっこできるよう色々な工夫をしてみましょう。

犬のトイレサインがあったらペットシーツへ誘導する

犬にはおしっこをする前に行う「トイレサイン」があります。

- ソワソワする

- 地面や床の臭いを嗅ぐ

- その場でくるくる回る

このような動きが犬のトイレサインです。

飼い主が犬の動きを毎日のように観察することで、自然とおしっこをしそうな雰囲気がわかるようになるでしょう。犬がトイレサインを見せたらペットシーツへ誘導するようにしてください。

この時に飼い主が騒ぐと犬が驚いておしっこを止めてしまいますので、さりげなくペットシーツを差し出すと良いですよ。

家の中でもペットシーツでおしっこさせる

犬がペットシーツでおしっこできるようになったら、少しずつ家の中でも同じようにやってみましょう。

いきなり家の前やベランダなどからリビングに移動するのではなく、まずは玄関や窓際など少しずつ室内へ移動しましょう。犬は、環境の変化に敏感なので少しずつ慣らすことが大切です。

上手におしっこできるようになったら、「家の中でおしっこをしたら散歩に行く」を習慣にしましょう。こうすることで、犬はおしっこを家の中ですることを覚えていきます。ただし、犬がおしっこを我慢しすぎると病気になってしまうので、長時間おしっこをしない場合は家の前などでさせてあげてくださいね。

犬がおしっこ中に掛け声をする

犬がペットシーツでおしっこをしだしたら、掛け声をするのがおすすめです。

「トイレ、トイレ」や「シーシー」などおしっこのたびに同じ掛け声をかけることで犬は飼い主の掛け声でおしっこができるようになります。外の臭いや足の裏の感覚のように、飼い主の掛け声が犬のトイレをもよおすきっかけになるのです。

このしつけをしておけば旅行中や乗り物に乗る前など、おしっこをして欲しいタイミングで犬にペットシーツで排泄させることができます。

ペットシーツでおしっこできたらとにかく褒める!

犬がペットシーツでおしっこができたら、とにかくたくさん褒めてあげましょう。犬は飼い主に褒められるととても嬉しい気持ちになります。

逆に失敗した時には叱らず、冷静に淡々と処理してください。叱ってしまうと、犬はおしっこをすることが悪いことだと思ってしまいます。おしっこを悪いことだと思うと、我慢してしまったり隠れておしっこするようになるので注意しましょう。

「ペットシーツでおしっこする=褒めてもらえる」と、犬に理解させるのが成功への近道です。

犬が外でおしっこしてしまった時の対処法

犬のおしっこは、家の中でしたほうが良いとお伝えしましたが、徹底して実行するのは難しいのが現実ですよね。

家の中でするようしつけをしている犬でも、「散歩中におしっこをしてしまった!」ということはあると思います。おしっこは生理現象なので外でおしっこをしてしまうこともあるでしょう。

ここからは、「犬が外でおしっこしてしまった時の対処法」をご紹介します。

ペットシーツに吸収させる

犬がおしっこを外でしてしまったら、持参したペットシーツに吸収させましょう。ペットシーツはおしっこをとてもよく吸収してくれるアイテムです。

犬が地面にしたおしっこを吸わせ、防臭効果のあるビニール袋に入れてしまえば臭いも気になりません。ペットシーツと防臭ビニール袋はお散歩バッグに1、2枚入れておくと便利です。ただし、ペットシーツは土や草むらにしたおしっこは吸収しづらいので、他の方法で処理することも考えておきましょう。

水で流す

多くの飼い主が行っているのがおしっこを水で流す処理方法です。ペットボトルや専用の容器に水を入れ、犬がしたおしっこにかけて洗い流します。

しかし、この方法は「おしっこを逆に広げてしまっている」「流せばどこでも排泄させて良いと思っている飼い主が多い」など、批判的な意見があります。確かに、おしっこに水をほんの少しだけかけて去っていく飼い主も多く、処理をしているとはいえないかもしれません。

外でのおしっこはペットシーツに吸収するようにし、吸収できない場所におしっこした時や、ペットシーツが無い時などは水で処理することをおすすめ。水で処理する時は、たくさんの水をかけ排水溝などに向かって洗い流すようなイメージで行うようにしましょう。おしっこをさせる場所にも注意し、地域住民に配慮するようにしてください。

ペットシーツに吸収させ水で流す

犬が外でおしっこした時の処理方法で最もおすすめなのが、ペットシーツで吸収させてから残ってしまったおしっこを水で流すという方法です。

さらに、水で流した後にもう一度ペットシーツで水分を吸収させれば完璧でしょう。この方法は手間がかかりますが、おしっこを地面に残すことなく処理することができます。それでも臭い成分が残るのが気になるという人は、除菌や消臭効果のあるスプレーをかけておくと良いでしょう。スプレーは他の犬が舐めても大丈夫な天然素材のものにしてくださいね。

▼「犬の散歩マナーの基本」を知りたい方はこちら

まとめ

犬の散歩中のおしっこによるトラブルや対処法などを解説しました。

時代の流れとともに、犬のおしっこは外でさせないのがマナーになってきており、散歩中もペットシーツにおしっこや糞をさせる飼い主も増えています。トラブル回避や環境のためにも、できるだけ犬のおしっこは家でさせるようにしてください。外でしてしまった場合は、周囲の人のことを考えてできるだけきれいになるよう処理をしましょう。

おしっこを放置するマナーの悪い飼い主が増えれば、犬を飼っている人や犬への印象を悪くします。犬嫌いの人が増えると犬と一緒に行ける場所はどんどん減ってしまうかもしれません。

犬との暮らしを充実させるためにも、周囲の人への配慮やマナーを守ることはとても大切です。犬を飼っていない人からも良い印象を持たれるような飼い主を目指しましょう。